洞爺湖温泉小ドキュメント

有珠山噴火・避難から今日まで

①噴火そして避難

3月27日未明より地震が頻発し、温泉地区の住民は29日に本町地区の虻田小学校などに避難しました。

31日にとうとう有珠山が西山から噴火しました。

そのため、虻田町のほとんどの地区が避難指示を受け、隣りの豊浦町や達市などに避難することになりました。

そのため、虻田町のほとんどの地区が避難指示を受け、隣りの豊浦町や達市などに避難することになりました。

温泉小の教職員も、温泉町だけでなく虻田本町や伊達市に住む人がいて噴火によってばらばらとなりました。

伊達・室蘭・苫小牧の自宅や実家にいる人、豊浦の避難所にいる人、避難指示地区以外にいる人に分かれました。

学校として避難に対応するため教職員が集まるには大変な苦労がありました。

虻田町の道路が閉鎖されたため、豊浦町に集まるのに、通常20分程度で来られる伊達市からは、苫小牧を回って美笛峠を越え、大滝村・喜茂別町・真狩村を経由して4時間もかかったのです。

豊浦町の豊浦小学校、洞爺村の洞爺小校、虻田町花和地区の花和小学校と場所を変えながらも教職員が集合しました。

この間、それぞれが行動できる可能な範囲で児童の所在を確認のため駆け回りました。

担任は携帯電話で保護者に連絡を取り、避難所を回わることができる教職員は直接避難所を回り保護者と児童に会って所在の確認と激励をしました。

全道各地に避難した児童を含め全員の所在確認は、1週間ほどやりとげることができました。

避難所を回り子どもたちの顔を見て声をかけ、学校便りを配って他の友達のことを知らせ、保護者とは避難所や子どもたちの様子について話をしたりしました。

親戚など他市町村に自主避難した児童へも直接出かけていきました。

②授業再開4/17から5/22まで

*長万部の避難所で

子どもたちといっしょに勉強

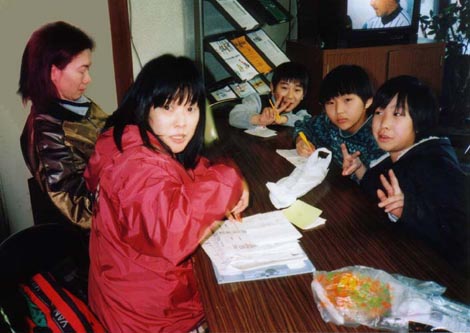

このころ(4月上旬)避難所の子どもたちには学用品が何もない状態でした。

先生がたがやって来たので、あり合わせのノート・鉛筆で勉強することになりました。

「先生、問題書いて」子どもたちは勉強意欲に燃えて、楽しい勉強が始まったときの写真です。

「早く、みんなと会いたい。学校に行きたい。」

子どもたちと保護者の切なる声に応え、できるだけ早く学校で授業が行えるよう虻田町の全教職員と教育委員会が一致協力して授業再開となりました。

4月17日から、長万部小学校をかりて長万部教室、

豊浦小学校をかりて豊浦教室が開設されました。

洞爺湖温泉小学校と虻田小学校の児童はいっしょでした。先生がたも長万部と豊浦に分かれました。

それぞれ独自の学校としての再開できないため、学校再開ではなく「授業再開」、学校名ではなく「○○教室」と言うようにしました。

温泉小・虻田小に関係なくみんないっしょの虻田のこどもということで、先生がたも子どもたちも仲良くなりました。

豊浦教室と長万部教室は相互に連絡を取り合い、それぞれの学校が独自に再開されたとき不都合が起こらないように、行事や授業時間・教科の進度でできるだけ同じになるよう進めていきました。

*長万部教室の職員室

*長万部教室の職員室

長万部教室は長万部小学校の空き教室を使わせていただきました。

児童の人数は4/17当初で67名で、各学年も8名から13名でした。

そのため、教室内は余裕があり、落ち着いた雰囲気で生活することができました。

豊浦教室は豊浦小学校の3階全部を借り、図書室や家庭科室なども改造して教室にしました。

児童の人数の方は長万部とは反対でした。

4/17は229名(そのうち温泉小の児童は50名)でしたが、5/22には293名にまで増えました。

1年と6年はついには57名にまで増えて、日本一のマンモス学級となってしまいました。

教室を増やすことができないため、かなり教育環境が悪い状態でした。

同じ豊浦中学校を借りた中学校の教室では、1学年60名を越えました。

劣悪な教育環境を解消するべく努力を重ねる中、5月になると虻田町本町地区が避難解除となったため、虻田小学校が本校舎に戻れることになりました。

5月29日から虻田小学校の校舎で、虻田小学校と虻田中学校が学校再開となりました。

温泉小学校は、長万部教室が閉鎖となり、豊浦教室があった豊浦小学校で引き続き、温泉小学校として学校再開となりました。

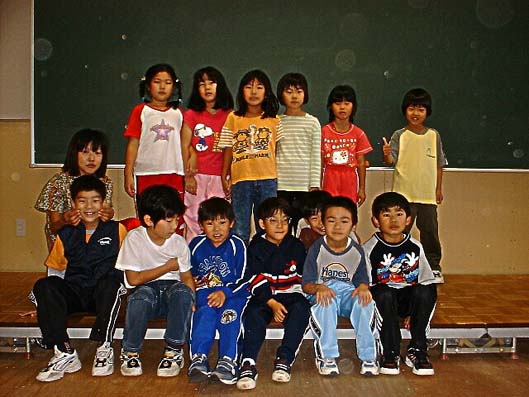

*長万部教室・1年生を迎える会 1年生の子どもたち

*長万部教室・1年生を迎える会 1年生の子どもたち

③学校再開5/29

ようやく洞爺湖温泉小学校として学校が再開されました。

けれども、学校に通うことができた児童は在籍154名中86名でした。

伊達市や豊浦町、虻田町の清水地区に続々仮設住宅が建ち、温泉小の児童も避難所から仮設住宅に移る子が増えてきました。

そのため、スクールバスが運行されるようになり、毎日、児童はヘルメットを持って の登下校となりました。

の登下校となりました。

」

*スクールバスで下校 するようす

*5年生の教室 家庭科室の調理台を改修して机にしました。

*遠足

豊浦町展望公園に遠足にいきました。みんな同じお弁当 を用意して、楽しい1日をすごすことができました。

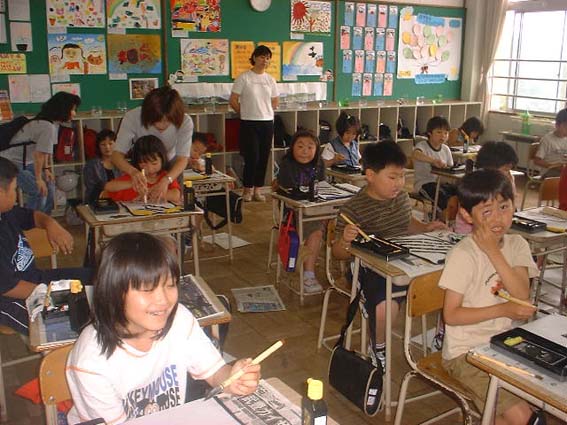

*参観日

7/7参観日を開きました。3年生は習字をしました。

学習用具や教材は見舞い品や就学援助などでほぼそろいました。

全国からのお見舞い・激励が続々届いて元気づけられました。

*演奏会

ピアノ:松本峰明 サックス:平原まこと

*演奏会

ピアノ:松本峰明 サックス:平原まこと

のお二人が激励にきてくれました。

すてきな生演奏に子どもたちも感激していました。

*1年生 折り紙のおべんきょう

*7/7七夕集会 竹とんぼを飛ばしたり、短冊をつけたりしました。

*地区別懇談会を開き、保護者といろいろな問題を話し合いました。

*1年生と遊ぶ会

全校児童いっしょに遊んで楽しむ集会でした。

*豊浦小学校とのお別れ式

1学期いっぱいで豊浦小学校とお別れです。2学期からは虻田町の月浦の仮設校舎に移ることとなりました。

豊小からは「温小ガンバレ」の寄せ書きが贈られました。

*愛知教育大学付属岡崎中学校のみなさんが温小に見舞いにきてくれました。

募金活動をして集めたお金約150万円の寄贈と、募金してくれた人約2000名の顔写真で作った「みらいへ」の文字を紹介してくれました。

④夏休み(5・6年雲仙普賢岳へ行く)

夏休みに入る前、島原と深江町の商工会青年部の方が来校しました。雲仙普賢岳の

復興10周年で虻田町の子どもたちを招待したいとの申し出でした。

いろいろ検討した結果、温小の5・6年全員が夏休みに島原までいくこととなりま

した。

他市町村にいる児童も数名を除いて参加しました。

雲仙普賢岳に行くことによって、子どもたちが災害から受けたダメージから回復し元気になっていく機会となればと考え、学校としても受け入れました。

「ガマダス」(元気をだそう)の合い言葉で3泊4日の旅を終えた子どもたちは、元気に帰ってきました。

島原に行く前に、自分たちの校舎の被害のようすをしっかり見ておこう、ということで5・6年生全員が泥流に埋まった本校舎を見ました。

実際に校舎を見るとショックを受けますが、子どもたちはそれぞれ自分なりに受け止め、心の中で整理できたようでした。

*深江町役場で挨拶

*深江町役場で挨拶

*普賢岳を背景に植樹の記念撮影 砂防ダムの近く

⑤月浦仮設校舎

洞爺湖温泉から洞爺村に向かって湖畔を5分ほど車で行くと月浦地区につきます。

ここにある旧月浦小学校の校舎を温泉中学校が使用し、その向かいのグランド横に温泉小学校の仮設プレハブ校舎が建ちました。

2学期の始業式の8月19日から、児童はここに通うこととなりました。

スクールバスも伊達、豊浦、虻田からでました。

月浦にも仮設住宅がも建てられました。

児童数は、1学期終業式には105名でしたが、2学期始業式には115名と増えました。

この時期、温泉地区の自宅に戻ることができたのは、7名ほどでした。

2学期になって壮瞥町の仮設住宅にいた児童も少しずつ仮転入の学校から温泉小に戻ってきました。

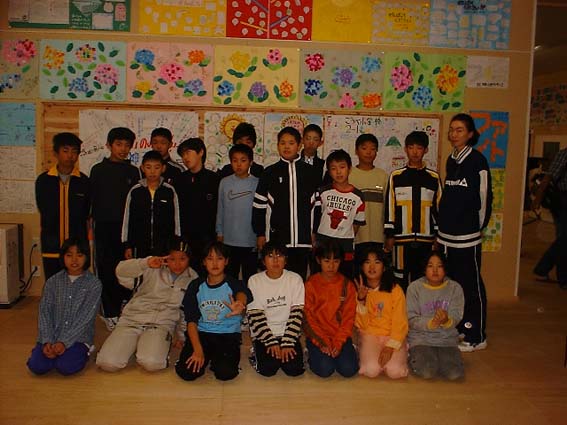

*玄関 休み時間が終わって 外からもどってきたよ、ピース!!

*玄関 休み時間が終わって 外からもどってきたよ、ピース!!

*1年生と担任の先生

*3年生 図工の時間

*3年生 図工の時間

*2年生休み時間!

*2年生休み時間!

*プレイングルーム 全校朝会や歌声集会や簡単な集会が開かれます。

*プレイングルーム 全校朝会や歌声集会や簡単な集会が開かれます。

*壁に貼られた全国からの激励

*壁に貼られた全国からの激励

*体育館で体育の準備運動

*グランドでサッカー!

*視聴覚室 昼休みはパソコンで遊ぶこと

ができます。

高学年はインターネットで調べ学習もします。

1年生も絵を描いたりできます。

*図書のコーナー 視聴覚室のうしろに本だながあります。

⑥通常の教育活動へ

2学期になってようやく温泉小学校独自の校舎で活動できるようになりました。

スクールバスの時刻に合わせた新しい日課で授業が行われました。

豊浦教室では1校時が40分でしたが、月浦校舎では45分です。また、1時間目の前に基礎学力の向上をめざした「温小タイム」という時間を15分間設けました。

水着を全児童に用意し、洞爺村のプールまでバスで行って水泳授業もしました。

9月16日には参観日とPTA総会が行われ、20~21日は6年生が修学旅行で札幌方面に行きました。

*修学旅行

*修学旅行

大倉山で記念写真!!

⑦運動会

1学期にできなかった運動会が、10月8日(日)に行われました。

昼食は地区ごとに焼き肉を用意し、参加者全員が頂きました。

*運動会

開会式です。

*高学年の団体競技

*応援合戦

*鼓笛 こどもたちからの強い希望で鼓笛が実現しました。 衣装も新しくなってお披露目です。

*やき肉です。

おいしいです。

たくさん食べるのです。

⑧有珠の山集会

学習発表会は「有珠山噴火から今日まで」をテーマに、低・中・高学年のブロックごとに取り組みました。

有珠山噴火から今日までを振り返り、復興へ向けての意識を持つと共に地域への愛着を深めること、全国からの励ましに対する感謝の気持ちを表すこと、みんなで創り上げる集会活動を通して情操を高め表現力の向上をはかることをねらいとしました。

例年とは違い、全校集会形式で行い、集会の終わりには有珠山噴火で有名な火山学者の北大・岡田弘教授に講演していただきました。

地震発生から避難までのこと、避難生活を振り返った内容、それそれ避難先の学校でのこと、温泉小学校が再開したときのこと、有珠山噴火のことや泥流の被害のこと、復興に向けてのことを一つの集会の流れの中で発表されました。

*岡田弘教授も講演してくださいました。『火山となかよくつきあおう』

⑨現在(12月4日)

4月1日 児童在籍数

154名

転入児童数

+1名

転出児童数

-6名

12月4日 児童在籍数

149名

仮設校舎通学児童数

125名

他市町村仮転入・区域外通学 24名

1年 2年

3年

4年

5年 6年

そのため、虻田町のほとんどの地区が避難指示を受け、隣りの豊浦町や達市などに避難することになりました。

そのため、虻田町のほとんどの地区が避難指示を受け、隣りの豊浦町や達市などに避難することになりました。 そのため、虻田町のほとんどの地区が避難指示を受け、隣りの豊浦町や達市などに避難することになりました。

そのため、虻田町のほとんどの地区が避難指示を受け、隣りの豊浦町や達市などに避難することになりました。

*長万部教室の職員室

*長万部教室の職員室

の登下校となりました。

の登下校となりました。

*演奏会

*演奏会

*深江町役場で挨拶

*深江町役場で挨拶

*3年生 図工の時間

*3年生 図工の時間 *2年生休み時間!

*2年生休み時間! *プレイングルーム 全校朝会や歌声集会や簡単な集会が開かれます。

*プレイングルーム 全校朝会や歌声集会や簡単な集会が開かれます。 *壁に貼られた全国からの激励

*壁に貼られた全国からの激励

*修学旅行

*修学旅行